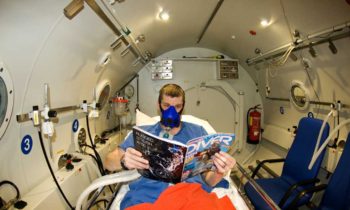

Человек в барокамере при пониженном давлении

Барокамера – техническое устройство, представляющее собой герметичную емкость, в которой может быть создано повышенное (компрессионная барокамера) или пониженное (вакуумная барокамера) давление воздуха (газов).

1. Барокамера, назначение

2. Принцип работы барокамеры

3. Что лечит барокамера?

4. Барокамера медицинская

5. Барокамера промышленная

6. Барокамера водолазная

7. Как проходит сеанс в барокамере

8. Баротерапия, статьи

Барокамера, назначение

Барокамеры делятся по назначению на промышленные барокамеры и медицинские барокамеры. Есть так же отдельное назначение водолазных барокамер, но это частный случай медицинских барокамер.

Отдельно надо отметить, что появились современные безопасные барокамеры, которые часто называют «кислородная капсула«. Это такая же медицинская барокамера, только абсолютно безопасна и рабочее давление 1.3-1.5 АТА, что практически равно давлению в классических медицинских барокамерах.

Главное преимущество кислородных капсул — безопасность и низкая стоимость (от 200 т.р.). Барокамеры уже можно устанавливать дома или в офисе, а так же арендовать.

Принцип работы барокамеры

Принцип работы барокамеры заключается в том, что в замкнутом пространстве создается определенное давление воздушно-газовой смеси.

Для начала в барокамеру помещается пациент. Если будет кислородная атмосфера внутри, то необходимо применить все меры безопасности — никакой синтетики, косметики, электронных устройств и прочего. Кислородная атмосфера достаточно опасна, возможен пожар или взрыв.

Потом в барокамеру подается воздушно-газовая смесь под давлением. Давление поднимается плавно, чтобы было время «продуться» — уши хорошо может заложить, что может привести к баротравме.

Давление внутри барокамеры выставляется согласно курсу лечения — от 1.1 АТА до 2-3 АТА. Это примерно до 30 метров под водой.

Фактически получается продуваемое замкнутое пространство — с одной стороны подается нужна воздушно-газовая смесь, с другой выходит отработка. В процессе работы клапана сильно шипят.

В конце сеанса происходит сброс давления — тоже плавный.

Барокамера медицинская

Барокамера медицинская — это медицинское оборудование, внешне похожее на батискаф. В барокамеру клиент помещается лежа или сидя, ему нужно всего лишь находиться там и вдыхать воздух, обогащенный кислородом. Давление и концентрация кислорода внутри камеры контролируются датчиками и специальными клапанами. За этими показателями следит врач или другой специалист. В барокамере создаются условия, похожие на погружение примерно на пять-десять метров ниже уровня моря. Во время процедуры возможна заложенность ушей. Гипербарическая оксигенация проводится курсом – от 10 до 40 процедур. Продолжительность одного сеанса от двадцати минут и до одного часа.

Еще лет 50-60 назад многие видели и пользовались классическими медицинскими барокамерами — большие металлические цилиндры, похожие на батискаф. Они бывают одноместные и многоместные.

Одноместные барокамеры небольшого диаметра, человек там находится горизонтально и почти неподвижно. Во время сеанса можно спать или смотреть телевизор — его обычно подвешивают на стену или потолок, чтобы видно было.

Многоместные барокамеры рассчитаны на группы 4-20 человек. Таких барокамер очень мало, в основном они находятся в крупных клиниках и госпиталях, исследовательских центрах и в центре подготовке космонавтов. Еще можно встретить такие у водолазов и дайверов.

Современные безопасные персональные барокамеры

Современные безопасные персональные барокамеры — это инновационный продукт, корнями уходящий в военные разработки и материаловедение. Как правило, эти барокамеры работают на безопасных и комфортных давлениях до 1.3 АТА (в медицинских барокамерах обычно давление минимум 1.5 АТА), есть возможность размещать их дома или в офисе, не требуют особых условий по эксплуатации и может эксплуатировать любой.

Новейшие модели позволяют пользоваться барокамерой даже при наличии клаустрофобии или панических атаках, т.к. особая форма капсулы «отдаляет» стенки на значительное расстояние. Например, такая капсула есть в премиальном бренде RJS:

Как проходит сеанс в барокамере

Весь сеанс очень простой и комфортный, в современных барокамерах можете с собой брать книгу, телефон, планшет. Или просто поспать.

1. Подготовка

Обувь снимаете, берете с собой леденец, телефон или книгу. И устраиваетесь в барокамере.

2. Компрессия

В течение 5 минут давление вырастет до рабочего — 1.3 АТА. Немного будет закладывать уши, но это легко компенсируется леденцами

3. Сеанс

40 минут вы можете поспать или заняться своими делами

4. Декомпрессия

В течение 5 минут давление уменьшится до нормального и можно открывать барокамеру — сеанс закончен

Барокамера — польза или вред?

При проведении гипербарической оксигенации кровь насыщается кислородом гораздо сильнее, нежели при обычном дыхании. Вместе с током крови кислород проникает в самые разные участки организма, особенно в те, которые остро нуждаются в таком поступлении. Организм при такой процедуре запускает регенеративные процессы во всех тканях – в нервных, мышечных, костных, хрящевых и пр. Кислород стимулирует нормализацию объемов жировых тканей. Гипербарическая оксигенация помогает сжечь лишние отложения жира.

Что лечит барокамера?

- Сосудистая патология: облитерирующие заболевания сосудов конечностей, трофические язвы в результате нарушения кровообращения, газовые эмболии сосудов и пр.

- Сердечная патология: аритмический вариант ишемической болезни сердца (ИБС), стенокардия, аритмии, экстрасистолии, сердечная недостаточность, декомпенсация постинфарктных состояний, интоксикация сердечными гликозидами, легочно-сердечная недостаточность и пр.

- Патология желудочно-кишечного тракта: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, постгеморрагический синдром после желудочного кровотечения, заболевания кишечника.

- Патология печени: острый гепатит, хронический гепатит, цирроз печени, печеночная недостаточность.

- Патология нервной системы: ишемический инсульт, черепно-мозговая травма, энцефалопатии, травма спинного мозга, парезы периферических нервов.

- Отравления: отравление окисью углерода, ботулизм, метгемоглобинобразующими веществами, цианидами.

- Глазная патология: нарушения кровообращения сетчатки глаза, диабетическая ретинопатия, дистрофия зрительного нерва при отравлении метиловым спиртом.

- Патология эндокринной системы: декомпенсированный инсулинозависимый диабет, осложнения диабета, диффузно-токсический зоб.

- Челюстно-лицевая патология: пародонтоз, некротический гингивит и стоматит, заживление после пластических операций.

- Гинекология: хронические воспалительные заболевания органов малого таза у женщин.

- Импотенция: отмечено выраженное улучшение половой функции у мужчин после курса ГБО.

- Простатит.

- Акушерская патология: внутриутробная гипоксия плода, угроза выкидыша, гипотрофия плода, иммуноконфликтная беременность, беременность при сопутствующей патологии, патология эндокринной системы у женщин, бесплодие различной этиологии.

- Патология новорожденных: асфиксия в родах, нарушение мозгового кровообращения, гемолитическая болезнь новорожденных, язвенно-некротический энтероколит.

- Раневая патология: профилактика раневой инфекции, вяло гранулирующие раны, ожоговые раневые поверхности, обморожения, послеоперационные раны в пластической хирургии и другие.

- Кессонные заболевания, воздушная и газовая эмболии, декомпрессионная болезнь, баротравма легких.

- Лучевые поражения: радиационные остеонекроз, миелит, энтерит; особую группу составляют больные, получающие химиотерапию и лучевую терапию при онкологических заболеваниях.

Барокамера может применяться для оздоровления практически здоровых людей, у которых в быту либо на производстве присутствуют определенные факторы риска. Такие процедуры показаны пациентам, имеющим факторы риска ишемической болезни сердца, представленные высоким уровнем холестерина в крови, избыточной массой тела и низкой устойчивостью к физическим нагрузкам. Барокамера пойдет на пользу людям, чья деятельность носит стрессорный характер. Ее можно использовать при нервно-психических расстройствах и больших физических нагрузках. Гипербарическая оксигенация показана пациентам, которые подвергаются влиянию электромагнитного поля, ЭВМ, мобильных и прочих систем связи. Она поможет существенно повысить нервную и физическую выносливость спортсменов, а также летчиков, моряков и людей, работающих на высоте (монтажников высотников, альпинистов и пр.).

Барокамера противопоказания

Основным противопоказанием для применения барокамеры является:

- наличие острого респираторного заболевания

- приступы эпилепсии

- индивидуальная непереносимость кислорода

- боязнь замкнутого пространства

- патология ЛОР-органов (нарушение проходимости евстахиевых труб)

- гестоз, сопровождающийся повышением артериального давления

- гипертоническая болезнь.

Использование барокамеры противопоказано людям, у которых наблюдается тяжелое течение бронхиальной астмы, сопровождающееся проявлениями легочно-сердечной недостаточности. Подобные процедуры противопоказаны при ЛОР-острых гнойных недугах, которые сопровождаются нарушением барофункции.

К противопоказаниям к проведению гипербарической оксигенации относят субкомпенсированную сердечную недостаточность, ишемическую болезнь сердца и артериальную гипертензию, устойчивую к терапии. Гипербарическая оксигенация невозможна при наличии у больного абсцессов, кист или каверн в легких, при пневмотораксе (при отсутствии дренажа).

Барокамеру не используют при пороках сердца, при выраженной печеночной и почечной недостаточности, в период беременности. К противопоказаниям к такой процедуре относят наличие у пациентки фибромиомы (склонной к кровотечениям), язвенного поражения желудка на этапе обострения. Гипербарическая оксигенация противопоказана при обострении любых хронических очагов инфекции, в том числе и при обострении бронхита хронического типа.

Еще такая процедура не может проводиться при нарушении проходимости евстахиевых труб и придаточных пазух, при грыжах различной локализации (за исключением ГПОД). Барокамера не показана людям, страдающим от последствий черепно-мозговой травмы и эпиприступов. К противопоказаниям относят еще и туберкулез, и онкологические недуги. Кроме всего прочего, данная процедура не проводится людям, чей возраст превысил шестьдесят лет, и тем, кто страдает от клаустрофобии.

Барокамера – это удивительное приспособление, насыщающее тело значительным количеством кислорода. Она поможет справиться со многими недугами и предупредить их развитие. Но перед проведением такой процедуры нужно обязательно проконсультироваться с доктором.

Барокамера. История появления.

У многих, вероятно, вызовет удивление тот факт, что идеям лечения пациента в ограниченном пространстве более 300 лет. В 1660 г. Р.Бойль создал первую «камеру» для исследования влияния на организм «сжатого» воздуха, т.е. воздуха при давлении выше атмосферного. А в 1664 г. Геншоу впервые применил сжатый воздух как лечебный фактор. Положительные эффекты, пусть и не большие, но были, о чем свидетельствует тот факт, что в Швеции, Германии, Англии, Бельгии были созданы герметичные комнаты, в которых воздух, подавался под давлением.

В 19 веке девять таких пневматических лечебниц существовало и в России. Основателем ГБО считается известный голландский хирург Борема, который в 1956 г. в опытах на животных показал возможность их жизни в условиях 100%-ного кислорода при давлении выше атмосферного даже тогда, когда вся их кровь заменялась кровезаменителем. В России первая лаборатория искусственной оксигенации была создана в 1963 году, в настоящее время это уже Центр (Институт) гипербарической медицины и техники. Так появилась современная баротерапия, которая раньше была ограниченно доступной и стала возможной в наше время благодаря развитию высококлассной техники (созданию современных барокамер).

Источник

С

гипобарией человек встречается при

восхождении в горы, при подъёме на высоту

в негерметичных летательных аппаратах,

при авариях космических аппаратов, в

барокамерах.

На

высоте 3–4 тыс. метров (что соответствует

барометрическому давлению 530– 460 мм

рт.ст.) происходит расширение газов и

увеличение их давления в замкнутых и

полузамкнутых полостях тела, приводит

к раздражению рецепторов стенок, вызывая

болевые ощущения (особенно барабанных

перепонок и слизистых оболочек среднего

и внутреннего уха, гайморовых и лобных

пазух).

На

высоте 9 тыс. метров и более (что

соответствует 225 мм рт.ст. и ниже) возникают

симптомы декомпрессии. Это связано с

переходом в газообразное состояние

растворённого в жидкостях организма

кислорода и, особенно, азота. Образовавшиеся

пузырьки свободного газа (газовые

эмболы), разносятся по сосудам в разные

участки организма, вызывая эмболию. Это

в свою очередь приводит к развитию

ишемии тканей. Особенно опасны эмболии

венечных сосудов и сосудов головного

мозга.

Горная болезнь

На

большой высоте человек подвергается

влиянию четырёх основных патогенных

факторов:

сниженного

парциального давления кислорода во

вдыхаемом воздухеповышенного

солнечного облученияхолода

сухости вдыхаемого

воздуха.

Наряду

с этим в возникновении горной болезни

с играют роль и такие добавочные факторы,

как физическое утомление, тяжелые

погодные условия (ураганные ветры и

т.п.), резкие перепады температур в

течение дня (от +30 °С днем до —20 °С ночью)

и т.д. Основным

патологическим фактором горной болезни

является гипоксия.

Классификация

высот и характерные физиологические

изменения с вероятностью развития

горной болезни:

Промежуточные

высоты (1500–2500 м): заметны физиологические

изменения. Насыщение (сатурация) крови

кислородом > 90 % (норма). Вероятность

горной болезни невелика.Большие

высоты (2500–3500 м): горная болезнь

развивается при быстром подъеме.Очень

большие высоты (3500–5800 м): горная болезнь

развивается часто. Сатурация кислородом

< 90 %. Значительная гипоксемия при

нагрузке.Экстремальные

высоты (> 5800 м): выраженная гипоксемия

в покое. Прогрессирующее ухудшение.

Максимальная акклиматизация. Постоянное

нахождение на таких высотах невозможно.

Высота,

на которой развивается горная болезнь,

варьирует вследствие влияния многочисленных

факторов, как индивидуальных, так и

климатических.

Факторами

риска горной болезни являются:

большая скорость

подъема,постоянное

проживание ниже 900 м над уровнем моря,физическое

напряжение,наличие сопутствующих

сердечно-легочных заболеваний,возраст старше

50 лет,генетически

опосредованная индивидуальная

чувствительность (большей чувствительностью

отличаются люди, носители антигенов

HLA-DR6

и HLA-DQ4).

Патогенез

Дефицит

кислорода вызывает ряд приспособительных

реакций, направленных на сохранение

нормального кислородного снабжения

органов и тканей, и, в тоже время, на

более экономное расходование энергии

и жизнедеятельность в условиях

кислородного голодания.

Компенсаторные

реакции на уровне организма:

усиление легочной

вентиляции;повышение

кислородной емкости крови (выброс

эритроцитов из кровяных депо — селезенки,

печени; при длительном пребывании в

условиях гипоксии усиление эритропоэза);увеличение

минутного объема циркулирующей крови,

ускорение кровотока.

На

тканевом уровне:

возрастает

капиллярность;увеличивается

миоглобин;совершенствуются

системы регуляции окислительно-восстановительных

процессов и др.

В

условиях напряженной

мышечной работы, недостатка кислорода

и сухости воздуха резко усиливается

легочная вентиляция и, тем самым,

увеличивает также количество воды,

выделяемой через легкие. Все это приводит

к тому, что общая потеря воды у участников

сложных высокогорных путешествий может

достигнуть 7–10 л в сутки, с развитием

обезвоживания.

При

подъеме на высоты до 2000–4000 м кислородная

недостаточность у здоровых людей

полностью компенсируется.

Избыток

углекислого газа в крови возбуждает

дыхательный центр. В результате

гипервентиляции в крови снижается

содержание CO2,

в результате развивается дыхательный

алкалоз, нарушается регуляция дыхания.

Во время бодрствования, сознание подает

сигналы на вдох. Во сне, когда контроль

сознания ослабевает, возникает явление,

называемое периодическим

дыханием,

или дыханием Чейна-Стокса: остановка

дыхания до 10–15 секунд (вследствие

недостатка СО2),

после чего, дыхательные движения

возобновляются, сначала нарастая по

глубине, затем убывая (реакция на

критически низкий уровень О2).

У

человека наиболее чувствительными и

уязвимыми к гипоксии являются ткани

головного мозга и ткань легочной

альвеолы. Именно гипоксия является

причиной развития в головном мозге и

легочных альвеолах отечных процессов.

Гипоксические

механизмы

отека легких

и головного мозга:

повышение

давления в сосудах и капиллярах за счет

их спазма, задержки воды в организме и

застоя крови в венозной системе;повышение

проницаемости капиллярной стенки

приводит к выходу жидких компонентов

плазмы в межклеточное пространство;повышение

проницаемости клеточной мембраны —

гипоксия нарушает избирательную

проницаемость клеточных мембран,

вследствие чего начинается выравнивание

концентраций ионов вне и внутри клетки:

то есть клетка теряет ионы К+

и перегружается ионами Na+,

Ca2+;снижение

онкотического давления плазмы крови

приводит к сгущению крови.

Другие

механизмы:

недостаток

калия в миокарде ведет к аритмии, к

ослаблению насосной функции сердца,

что проявляется застоем венозной крови

в малом (при отеке легких) или в большом

(при отеке мозга) круге кровообращения;повышение

температуры тела (лихорадка) — в ответ

на переохлаждение, отек, обострение

хронических воспалительных процессов

температура тела повышается. Это в

условиях недостатка кислорода еще

более усугубляет гипоксию (при повышении

температуры тела до 38 °C потребность в

кислороде удваивается, а при 39,5 °C —

вырастает в 4 раза);повышение

проницаемости стенок легочных капилляров

и альвеол приводит к проникновению

посторонних веществ (белковые массы,

элементы крови и микроорганизмы) в

альвеолы легких;действие

холода — на сильном морозе и ветре

холодный воздух приходится вдыхать

маленькими, обжигающими легкие и горло

порциями, что усиливает гипоксию;

развивается отек от переохлаждения

(за счет нарушения проницаемости

клеточных мембран), а также могут

обостряться хронические воспалительные

заболевания, которые ускоряют и отягощают

отек легких.

Клиника

Острая

форма

горной болезни возникает при быстром

перемещении (в течение нескольких часов)

неакклиматизированных людей на высоту

более 3500 м. Клинические симптомы ее

развиваются стремительно.

При

подострой

форме

горной болезни они развиваются не так

быстро и сохраняются дольше (до 10 дней).

Клинические проявления обеих форм

горной болезни, в общем совпадают.

Острая горная

болезнь

Легкая степень

Первые

симптомы появляются через 6–12 часов

(иногда и раньше) после подъема на новую

высоту. Вначале ухудшается самочувствие,

появляется некоторая вялость, недомогание,

учащенное сердцебиение, легкое

головокружение, небольшая одышка при

физических нагрузках, сонливости и

затрудненном засыпании. Четких объективных

клинико-неврологических симптомов этой

формы горной болезни не существует.

Через 3–4 дня симптомы, как правило,

исчезают.

Если

вышеописанные симптомы появляются

после 36 часов хорошего состояния, то

надо исключить наличие другого

заболевания.

Средняя степень

На

высотах 2500–3500 м у некоторых людей могут

наблюдаться признаки эйфории (приподнятое

настроение, излишняя жестикуляция и

говорливость, ускоренный темп речи,

беспричинное веселье и смех, беззаботное,

легковесное отношение к окружающей

среде), которая затем сменяется упадком

настроения, апатией, меланхоличностью,

притупляется интерес к окружающему.

На

высотах 4000–5000 м ухудшается самочувствие.

Развивается умеренная или сильная

головная боль. При физической нагрузке

появляется одышка, сердцебиение,

головокружение. Сон становится

беспокойным, тревожным, с неприятными

сновидениями, некоторые засыпают с

трудом и часто просыпаются от чувства

удушья (периодическое дыхание). Аппетит

понижается, возникает тошнота, которая

может перейти в рвоту. Изменяется вкус:

желание преимущественно кислой, острой

или соленой пищи (отчасти это можно

объяснить обезвоживанием и нарушением

водно-солевого баланса). Сухость в горле

вызывает жажду. Возможны кровотечения

из носа.

Тяжелая степень

На

высотах 5000–7000 м и выше, самочувствие

чаще неудовлетворительное. Общая

слабость, усталость, тяжесть во всем

теле. Не прекращается умеренная или

сильная боль в висках, лобной, затылочной

части головы. Головокружение при резких

движениях и наклонах или после работы.

Человек засыпает с большим трудом, часто

пробуждается, некоторые мучаются от

бессонницы. Из-за одышки («дыхание

загнанной собаки») и сердцебиения

больной не способен выполнять интенсивную

или длительную физическую нагрузку.

Симптомы тяжелой

степени острой горной болезни:

больной

стоит на ногах, но самостоятельно не

передвигается;отсутствие

мочи более 8–10 ч;симптомы

угнетения дыхательного центра —

учащенный пульс, одышка, в дыхании

участвует вспомогательная мускулатура,

зубы сжаты, во время ночного сна —

дыхание Чейна-Стокса;озноб,

лихорадка (температура повышается на

1–2 °C);кожа

влажная, бледная;цианоз:

синюшные ногти, губы, нос, уши;учащаются

случаи кровотечений из носа, рта, легких

(кровохарканье), иногда желудочные

кровотечения.

На

фоне симптомов тяжелой степени острой

горной болезни, при развитии высокогорного

отека легких появляются

следующие специфические симптомы:

симптом

«ваньки-встаньки» (из-за слабости

больной пытается лежать, но из-за удушья

вынужден сесть);лихорадка

до 38–39 °C (если отек легких развивается

без воспаления легких, температура

может оставаться нормальной);кашель

с пенистой мокротой (возможно появление

кровянистой мокроты), дыхание шумное,

при прослушивании слышны хрипы (в

тяжелом случае хрипы слышны на

расстоянии);

При

развитии высокогорного отека головного

мозга появляются специфические симптомы:

голова

налита свинцом, шум в голове, головные

боли распирающего характера, учащение

рвоты;вялость,

сонливость, отстраненность, апатия,

нерациональное поведение (агрессия,

попытка к самоубийству), эйфория;нарушение

координации (атаксия): походка шаткая

и поведение человека напоминает

состояние алкогольного опьянения,

незаконченность действий (больной

выполняет просьбы под контролем и тут

же прекращает выполнение до повторного

напоминания);изменения зрачков:

расширение, исчезновение световой

реакции, фиксации взора, асимметрия,

расширение вен глазного дна;в

последней стадии развивается угнетение

сознания, оглушенность, заторможенность,

вялость, сонливость, ответы на вопросы

замедленные односложные, возможна

дезориентация, затем происходят потеря

сознания, остановка дыхания и сердечной

деятельности.

Причина

смерти при отеке мозга — сдавливание

набухшей коры головного мозга сводом

черепа, вклинивание мозжечка, ствола в

спинной мозг. Причина смерти при отеке

легких — массивное пенообразование,

вызывающее асфиксию дыхательных путей.

Хроническая

горная болезнь

Хроническая

горная болезнь была описана в 1829 г.

известным перуанским ученым Карлосом

Монхе, поэтому она называется еще

болезнью Монхе. Хроническая горная

болезнь встречается значительно реже.

Клинически

проявляется снижением физической и

умственной работоспособности, преобладают

изменения со стороны центральной нервной

системы. Из-за нарастания гипоксемии

происходит увеличение объема циркулирующей

крови, отмечается увеличение размеров

правой половины сердца, печени.

Появляются

признаки хронической гипоксии: грудная

клетка приобретает бочкообразную форму,

часто можно наблюдать утолщение пальцев

рук («барабанные палочки»), выраженный

цианоз. Больные нередко жалуются на

кашель, кровохарканье, одышку, боль в

правом подреберье, иногда желудочные

и кишечные кровотечения. Важным

диагностическим признаком является

почти полное исчезновение всех симптомов

после спуска в равнинную местность. При

выраженной клинике могут применяться

такие же меры и лечебные препараты, как

и при острой горной болезни.

Взрывная

декомпрессия

Взрывная

декомпрессия возникает, как правило,

при быстрой разгерметизации летательного

аппарата на большой высоте (более 16 км

от уровня моря).

Патогенез:

возникает

уменьшение за 1 сек отношения конечного

атмосферного давления к исходному

более чем в 2 раза;снижается

парциальное давление кислорода во

вдыхаемом воздухе до величины менее

16 мм рт.ст., а в альвеолах — меньше 5–6

мм рт.ст.;уравнивается

барометрическое давление с суммой

давлений водных паров (47 мм рт.ст. и

более) и углекислоты (30 мм рт.ст. и

более).

Всё

это проводит к тому, что содержание

кислорода в тканях приближается к нулю,

а дыхание переключается с кислородного

на азотное. Присоединяется множественная

газовая эмболия тканей и органов (быстрое

образование пузырьков газа, главным

образом азота, из-за резкого снижения

его растворимости в тканевой и межтканевой

жидкостях). Возникает эффект «закипания»

крови, межклеточной и даже внутриклеточной

жидкостей, приводящее к разрыву сосудов,

лёгких и других органов.

На

фоне избыточной афферентации с огромного

рецепторного поля и механического

ограничения экскурсий лёгких, сердца

и сосудов быстро затрудняется и угнетается

дыхание, сердечная деятельность, возврат

крови к сердцу, снижается артериальное

и повышается венозное давление и давление

спинномозговой жидкости.

Основные симптомы

взрывной декомпрессии:

расширение

грудной клетки;подкожная

эмфизема;вздутие

живота и всего тела;быстрый

выход в виде рывка воздуха из носового,

ротового и заднепроходного отверстий;непроизвольные

рвота, дефекация, мочеиспускание;быстрое

охлаждение тела.

Уже

в течение 1–2 мин от начала развития

взрывной декомпрессии останавливается

сердце, развивается коллаптоидное

состояние, теряется сознание, возникают

судороги, и наступает смерть.

Соседние файлы в папке ДОП. МАТЕРИАЛ

- #

- #

Источник