Артериальное давление при аневризме

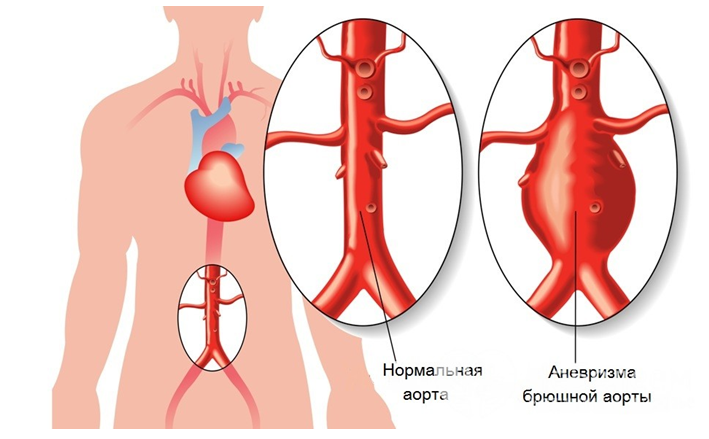

Аорта — это самый крупный, мощный кровеносный сосуд человеческого тела. Мощный, посему, казалось, его ничего «не берет». Тем не менее, аневризма аорты — бич современной кардиоваскулярной хирургии. В нормальном состоянии у взрослых женщин и мужчин диаметр просвета восходящей части аорты составляет около 3 см, нисходящей — 2,5 см, брюшного сегмента этого крупного сосуда еще меньше — 2 см. Диагноз аневризмы оглашают только в том случае, если диаметр пораженной аорты увеличивается в 2 и больше раза в сравнении с нормой.

Аневризма — это аномальная выпуклость, возникающая на стенках артерии. Стенки артерий достаточно толстые и прочные, мышечные волокна, из которых они состоят, позволяют выдерживать интенсивное давление крови. Однако при наличии слабого участка в стенке артерии давление вызывает распирание этого участка, таким образом формируется аневризма.

Аневризма аорты может развиваться в двух частях этой артерии:

- брюшная часть, проходящая через нижнюю часть брюшной полости — аневризма брюшной аорты;

- аневризма грудной аорты, развивающаяся в области грудной полости. Этот вид аневризмы встречается реже, однако оба вида одинаково опасны для здоровья и жизни человека.

В зависимости от внешнего вида аневризма может быть:

1. веретенообразной

2. мешковидной.

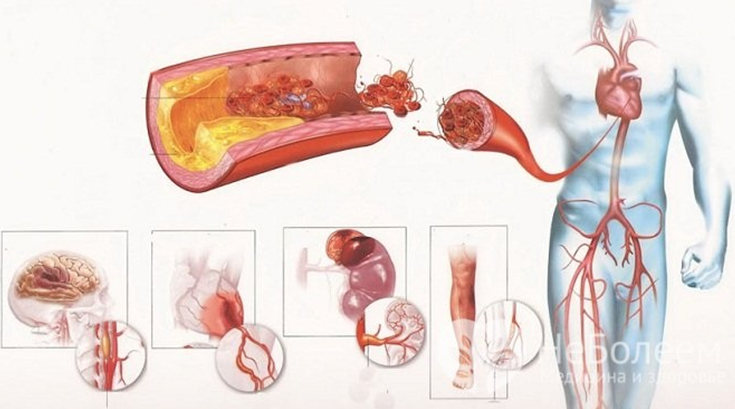

Небольшие аневризмы обычно не представляют никакой угрозы. Тем не менее, они способны увеличить риск: образования атеросклеротических бляшек в месте аневризмы, которые вызывают дальнейшее ослабление стенок артерии; образования и отрыва тромба, следовательно, повышения риска инсульта; увеличения размеров аневризмы, а значит, сжатия близлежащих органов, что вызывает болевые ощущения; разрыва аневризмы.

Основным осложнением аневризм любой локализации является их расслоение с последующим возможным разрывом (летальность — 90%).

Причины и факторы риска

Основными причинами аневризмы являются заболевания и состояния, способствующие снижению прочности и эластичности сосудистой стенки:

- атеросклероз стенки аорты (по различным данным, от 70 до 90%); воспаление аорты (аортит) сифилитического, гигантоклеточного, микотического характера;

- травматическое повреждение;

- врожденные системные заболевания соединительной ткани (например, синдром Марфана или Элерса — Данлоса);

- аутоиммунные заболевания (неспецифическийаортоартериит);

- ятрогенные причины, обусловленные лечебными манипуляциями (реконструктивные операции на аорте и ее ветвях, катетеризация сердца, аортография).

Факторы риска развития атеросклероза и образования аневризмы:

- мужской пол (частота встречаемости аневризм у мужчин в 2–14 раз выше, чем у женщин);

- курение (при скрининговой диагностике 455 человек в возрасте от 50 до 89 лет в отделении сосудистой хирургии Московского областного научно-исследовательского клинического института были выявлено, что 100% пациентов с аневризмами абдоминального отдела аорты имели стаж курения более 25 лет, а в результате Уайтхолльского исследования доказано, что жизнеугрожающие осложнения аневризм у курильщиков возникают в 4 раза чаще, чем у некурящих);

- возраст старше 55 лет;

- отягощенный семейный анамнез;

- длительная артериальная гипертензия (АД выше 140/90 мм рт. ст.);

- гиподинамия;

- избыточная масса тела;

- повышение уровня холестерина крови.

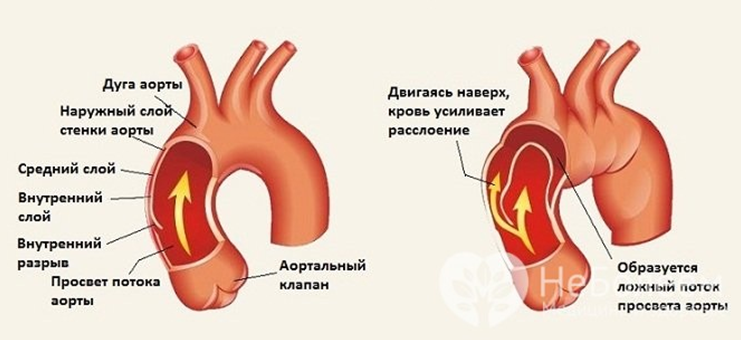

Также говорят о расслаивающей аневризме, формирующейся вследствие разрыва внутренней оболочки с последующим ее расслоением и образованием второго ложного канала для кровотока.

В зависимости от локализации и протяженности расслоения выделяют 3 типа патологии:

1. Расслоение начинается в восходящей части аорты, продвигается по дуге (50%).

2. Расслоение происходит только в восходящей части аорты (35%).

3. Расслоение начинается в нисходящей части аорты, продвигается вниз (чаще) или вверх (реже) по дуге (15%).

В зависимости от давности процесса расслаивающая аневризма может быть:

острой (1–2 дня от момента появления дефекта эндотелия);

подострой (2–4 недели);

хронической (4–8 недель и более, до нескольких лет).

СИМПТОМЫ АНЕВРИЗМЫ АОРТЫ

Аневризма аорты проявляется по-разному — главным образом это зависит от размеров аневризматического мешочка и его местонахождения (ниже — наглядная клиническая картина на примере аневризмы синуса Вальсальвы). В ряде случаев никаких симптомов не наблюдается вообще (в частности, до разрыва аневризмы, но это уже будет другой диагноз), что затрудняет заблаговременную диагностику.

Самые частые жалобы со стороны больных при аневризме восходящего фрагмента аорты:

боль в грудной клетке (в области сердца или за грудиной) — из-за того, что аневризматическое выпячивание надавливает на близко расположенные органы и ткани, а также из-за давления тока крови на истонченную и немощную стенку; одышка, усиливающаяся со временем; ощущение сердцебиения («Словно что-то колотится в груди» — комментарий пациентов); головокружение; при больших размерах аневризмы беспокоят атаки головных болей, отечность мягких тканей лица и верхней половины туловища — из-за развития так называемого синдрома верхней полой вены (потому как аневризма давит на верхнюю полую вену).

Для аневризмы дуги аорты характерны:

- затруднение глотания (из-за давления на пищевод);

- сиплость голоса, иногда покашливание — в случае, если аневризма давит на возвратный нерв, который «отвечает» за голос;

- внезапно увеличенное слюноотделение и редкий пульс — если давление распространяется на блуждающий нерв, контролирующий слюноотделение и частоту пульса;

- натужное дыхание, а позже и одышка в случае сдавливания трахеи и бронхов огромной аневризмой;

- односторонние пневмонии — если аневризма, давя на корень легкого, мешает его нормальной вентиляции, то, как следствие, возникает застой в легких, при присоединении инфекции перетекающий в воспаление легких.

При аневризме нисходящей части аорты появляются:

- боли в левой руке (иногда до самих пальцев) и лопатке;

- при давлении на межреберные артерии может развиться недостаточность кислородного питания спинного мозга, из-за этого неминуемы парезы и параличи;

- в случае постоянного длительного давления большой аневризмы на позвонки возможно даже их смещение;

- в более легких случаях из-за давления на межреберные нервы и артерии — боли, как при радикулите или невралгиях.

Самые частые жалобы при аневризме брюшного сегмента аорты:

- ощущение переполнения желудка и тяжести в эпигастрии (верхнем этаже живота), которое больной поначалу пытается объяснить перееданием или патологией желудка;

- отрыжка;

- в ряде случаев — рвота рефлекторного характера (появляется как реакция на давление аневризмы аорты на близко расположенные органы и ткани);

- при пальпировании прощупывается напряженное, похожее на опухоль пульсирующее образование. Иногда больные самостоятельно могут выявить у себя эту пульсацию.

ДИАГНОСТИКА АНЕВРИЗМЫ АОРТЫ И ЕЕ УСЛОЖНЕНИЙ

Аневризма аорты в период до разрыва имеет довольно скудные клинические проявления: шумы, которые слышны при аускультации; врач выслушивает не только грудную клетку, но и брюшную полость; опухолевидное пульсирующее образование, которое находят при глубокой, но осторожной пальпации (иногда в самом деле расценивается как опухоль, так как довольно плотное на ощупь); непонятный дискомфорт в месте образования аневризматического выпячивания.

Поэтому для уточнения патологии, пока она не «разродилась» опасными усложнениями, применяют инструментальные методы диагностики: рентгеноскопия и рентгенография грудной клетки и брюшной полости — при них визуализируется опухолевидное образование (его пульсацию видно при рентгеноскопии); эхокардиография — при подозрении на аневризму восходящей аорты; ультразвуковая допплерография (УЗДГ) — при признаках аневризмы других участков аорты; КТ и МРТ.

ЛЕЧЕНИЕ И ОПЕРАЦИЯ ПРИ АНЕВРИЗМЕ АОРТЫ

Если поставлен диагноз аневризмы, но не наблюдается ее прогрессирования — врачи берут на вооружение консервативную тактику: дальнейшее внимательное наблюдение сосудистого хирурга и кардиолога — контролирование общего состояния, артериального давления, пульса, повторное выполнение электрокардиографии и других более информативных методов, чтобы уследить за возможным прогрессированием аневризмы и вовремя заметить предпосылки для осложнений аневризмы; гипотензивная терапия — для того, чтобы уменьшить давление крови на истонченную стенку аневризмы; антикоагулянтное лечение — чтобы профилактировать образование кровяных сгустков и возможной последующей тромбоэмболии средних и мелких сосудов; снижение количества холестерина в крови (с помощью как медикаментозной терапии, так и диеты). К хирургическому вмешательству прибегают в таких случаях: большие по размеру аневризмы (не менее 4 см в диаметре) или при быстром увеличении размеров (на полсантиметра за полгода); осложнения, которые угрожают жизни пациента — разрыв аневризмы и другие; осложнения, которые хоть и не критичны с точки зрения летального исхода, но резко понижают качество жизни больного — например, надавливание на близлежащие органы и ткани, что вызывает болевой синдром, чувство одышки, рвоту, отрыжку и тому подобные симптомы.

ПРОГНОЗ ПРИ АНЕВРИЗМЕ АОРТЫ

Аневризма аорты — нозология, которая должна постоянно находиться под усиленным контролем со стороны врачей. Причина — возможные осложнения, которые в большинстве случаев угрожают жизни человека. Со временем морфологически аневризма прогрессирует (измененная стенка становится все тоньше и тоньше, выпячивание увеличивается). Жизнь и здоровье больному можно сберечь только благодаря тщательнейшему наблюдению за течением болезни и в случае необходимости — безотлагательному оперативному вмешательству.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ

Профилактика, благодаря которой можно предупредить возникновение аневризмы аорты у здоровых людей, неспецифическая (то есть, действенны не только в случае этой патологии) и включает в себя: полный отказ от курения; снижение норм алкоголя до уровня «только на праздники», а лучше полный отказ; занятия физкультурой и спортом; устранение факторов, вызывающих подъем артериального давления (стрессы, заболевания почек); излечение и предупреждение патологии, которая способствует образованию аневризмы аорты (атеросклероз); моментальная настороженность при внезапном, на первый взгляд необъяснимом появлении перебоев в работе сердца, ЖКТ и дыхательной системы и незамедлительное обследование у профильных специалистов, чтобы исключить аневризму аорты; регулярные качественные, а не для «галочки», профосмотры у сосудистого хирурга и кардиолога. Если аневризма аорты уже имеется в наличии, профилактические мероприятия показаны для того, чтобы предупредить усложнения этого заболевания: грамотно подобранная антикоагулянтная терапия, чтобы предотвратить образование тромбов в просвете аневризмы; значительное снижение физнагрузок — иначе они могут вызвать перенапряжение истонченной стенки аневризмы, что обернется ее разрывом; иногда необходим полный отказ от физических нагрузок до того момента, пока врач уточнит диагноз и оценит риск; антигипертензивное лечение — благодаря ему удается избежать нарастания давления тока крови на истонченную стенку аневризмы, которая может разорваться в любой момент; тщательный психологический контроль — у некоторых пациентов к разрыву аневризмы аорты подталкивали даже незначительные стрессовые ситуации.

Источник

Пониженное артериальное давление у лиц с постинфарктной аневризмой сердца, по-видимому, можно объяснить уменьшением сократительной способности миокарда.

Артериальное давление, понизившееся после инфаркта миокарда у больных с аневризмой, как правило, не возвращается к исходным цифрам, несмотря на наступающую со временем гипертрофию оставшегося миокарда. Это происходит потому, что аневризматический мешок, состоящий преимущественно из соединительной ткани, выключается из сократительной функции миокарда, постепенно истончается, прогрессивно увеличивается в размерах, что в свою очередь значительно увеличивает нагрузку на сохранившийся миокард.

Частое сочетание аневризмы сердца с гипертонической болезнью, по мнению ряда авторов (М. И. Додашвили, 1956; Д. М. Гротель, 1933, и др.), объясняется тем, что атеросклероз у лиц, страдающих гипертонической болезнью, бывает более выраженным, чем у лиц с нормальным артериальным давлением.

На основании проведенных нами экспериментальных исследований мы можем высказать мнение, что повышенное артериальное давление влияет не только на развитие атеросклероза, ускоряя его течение; подвергшийся некрозу миокард испытывает при гипертонии гораздо большую нагрузку, чем при нормальном или пониженном артериальном давлении.

В этих случаях некротизированная сердечная мышца, теряя тонус и сократительную способность, с каждой систолой сердца может выпячиваться и выбухать все больше и больше. Это хорошо заметно в эксперименте сразу же после перевязки коронарных сосудов у животных с коарктациоиной гипертонией. Наряду с мнением об определенном значении гипертонической болезни как фактора, способствующего образованию аневризмы сердца, имеются отдельные противоположные высказывания (Л. И. Лившиц, 1949; Г. А. Раевская, 1955; Parkinson, 1938, и др.).

Так, по мнению Г. А. Раевской, гипертоническая болезнь, сопровождающаяся гипертрофией миокарда, до некоторой степени препятствует образованию аневризмы сердца. Сохраняющееся повышенным давление в полости левого желудочка способствует улучшению коронарного кровообращения и может привести к уменьшению размера некротического участка миокарда.

В генезе аневризмы сердца большое значение придают внутрисердечной гемодинамике в связи с фазами сердечного цикла. Одни авторы считают, что пораженный миокард выпячивается в период систолы (З. М. Волынский, 1949; Sternberg, 1914; Ball, 1938; Caplan и Scherwood, 1949). Другие (Д. Д. Плетнев, 1926; Н. Д. Делль, 1938; В. Е. Незлин и Н. А. Долгоплоск, 1949) придают большое значение не только систоле, но и диастоле сердца.

Д. Д. Плетнев указывал, что во время диастолы кровь из предсердий изливается под большим давлением в желудочки и пораженный участок начинает выпячиваться. Если при этом наблюдается недостаточность двустворчатого или аортального клапана, то она особенно способствует выбуханию анатомически измененного участка сердца.

Может ли быть инсульт при низком давлении? Да, может быть. Если у вас хроническая гипотензия, и по этой причине вы считаете, что инсульт Вам не грозит — это опасное для жизни заблуждение. Считается, что причиной инсульта является кровоизлияние, вызванное разрывом стенки артерии из-за высокого АД (артериального давления). Но причиной большинства инсультов высокое давление не является.

Более того, инсульты случаются в результате самолечения гипертонии препаратами (таблетированными или в виде инъекций), снижающими АД. Причины инсульта могут быть самыми разнообразными, вызванными образом жизни, нарушением работы разных органов и систем, стрессами.

Самые распространенные последствия состояния, характеризующегося хроническим снижением тонуса стенок сосудов всех типов (хронической гипотонии), являются: церебральный ишемический инсульт, инфаркт миокарда, тромбоз сосудов, воспаление венозных стенок с закупоркой вены тромбом (тромбофлебит), кризы (кардиальный и церебральный гипотонический).

Факторы риска, которые могут привести к развитию недуга:

- Большое количество поражений сердечно-сосудистой системы (пороки сосудов и сердца, эдокардит, ИБС (ишемическая болезнь сердца), наличие кардиостимуляторов и водителей ритма, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность со снижением АД, мерцательная аритмия, снижение скорости кровотока, аневризма (врожденное расширение сосудистой, в том числе аортальной, стенки)).

- Сидячий образ жизни, приводящий к гиподинамии.

- Нарушение липидного обмена (атеросклеротические изменения).

- Эндокринные заболевания, связанные с инсулиновой недостаточностью (сахарный диабет).

- Ожирение.

- Прием алкоголя в больших дозах в течение длительного времени.

- Табакокурение, наркомания.

- Возраст от 50 лет, как фактор риска.

- Мигрень.

- Ишемические атаки продленного действия («малый» инсульт) в анамнезе.

- Наследственность (наличие инсультов у кровных родственников в предыдущих поколениях), как фактор риска.

- Заболевания крови (коагулопатии — нарушения свертываемости крови, парапротеинемии — появление в крови неполноценных иммуноглобулинов, повышенная вязкость крови).

- Прием оральных контрацептивов (для женщин).

- Патологическое течение беременности (для женщин).

К основным причинам, способным спровоцировать инсульт, относятся:

- тромбозы;

- атеросклеротические «бляшки» в артериях (внутренней сонной, позвоночной, базилярной);

- эмболия артериальная.

Виды инсульта:

- Геморрагический инсульт («кровоизлияние в мозг»).

- Ишемический (инфаркт мозга).

Механизмы развития инсульта:

- Механизм развития геморрагического инсульта заключается в разрыве стенки сосуда (артерии), причиной может служить расширение стенки сосуда, их истончение, аневризма или повышенное АД.

- Механизм развития инфаркта мозга заключается в закупорке артерии эмболом (например, тромбом) и формировании участка обескровливания. В основном настигает пожилых людей.

Инсульт может настичь человека с низким давлением в нескольких случаях. Это кратковременное резкое повышение АД (180100 для гипотоника уже катастрофично) в результате стресса, переутомления, приема препаратов, к побочным эффектам которых относиться повышение АД. Разрыв аневризмы (из-за длительной работы в условиях высоких температур, при подъеме тяжестей, при длительной работе в наклонном положении, в таком случае из-за напряжения сосудистой стенки сосуд может лопнуть). Из-за нарушений в свертывающей системе крови (повышенное образование тромбов).

В зрелом возрасте возрастает риск развития ишемического инсульта у людей с хронической гипотензией. В этом возрасте развивается такое неприятное состояние, как ортостатическая гипотензия (дополнительно снижение АД, изменение положения с горизонтального на вертикальное). Это состояние может приводить к нарушению мозгового кровообращения с опасностью развития инсульта.

Геморрагический инсульт возникает внезапно после сильной нагрузки (эмоциональной или физической). Признаков, по которым можно его заподозрить, практически нет.

В то время как ишемический инсульт имеет ряд предвестников: кратковременная затрудненность и потеря речи, сильное, головокружение, проходящее онемение в конечностях, половине тела, слабость в ноге или руке, потемнение в глазах. Однако нужно быть внимательным к своему организму, т.к. предвестники появляются чаще в ночные или в предутренние часы.

Существуют также общемозговые симптомы, которые сигнализируют о нарушении мозгового кровообращения: тошнота и рвота; боль в глазах при движении глазных яблок; нарушение ориентации в пространстве; головная боль; синдром оглушения сознания.

Инфаркт мозга, равно как и геморрагический инсульт — это тяжелая патология, влекущая за собой трудности и последствия, как для больного, так и для членов его семьи. После такой сосудистого нарушения далеко не всем удается полноценно восстановиться и вернуться к прежней жизни и деятельности. Поэтому, если вы находитесь в группе риска, в том числе страдаете хронической гипотензией, о предупреждении этого заболевания стоит подумать заранее и предпринять необходимые шаги, чтобы уберечь себя от такой судьбы.

Профилактика инсульта при пониженном давлении может быть медикаментозной и носить немедикаментозный характер. Профилактика инсульта подразделяется на первичную профилактику, вторичную и третичную.

Первичная профилактика — это как раз тот метод борьбы с инсультом, который начинается до развития болезни. Такая профилактика может быть медикаментозной, рекомендованной врачом-специалистом, или немедикаментозной. Например, люди с низким уровнем эмоциональной устойчивости более подвержены риску развития инсульта и нуждаются в легких седативных средствах, как мере профилактики инсульта.

Немедикаментозная профилактика — это, прежде всего, рациональное питание. А также обеспечение себе эмоционального, морально и физического комфорта (работа, которая приносит радость и удовольствие, полноценный отдых, избегание стрессовых ситуаций, комфортные физические нагрузки, например, прогулки на свежем воздухе) и процедуры, направленные на укрепление сосудистой стенки (гидромассаж и массаж, плавание, контрастный душ).

Для гипотоника эмоциональный комфорт очень важен, сильные отрицательные эмоции для него могут быть решающим фактором, провоцирующим стремительное снижение АД и, как следствие, ишемический инсульт.

Питание — очень важный фактор профилактики инсульта при гипотонической болезни. Например, сок сырой свеклы в объеме 100 мл утром и вечером является хорошим лечением гипотонии и профилактикой инсульта. Также нужно употреблять продукты, содержащие белки, витамин С и витамины группы В.

Очень полезны продукты, содержащие дрожжи, яйца, особенно желток, морковь и молоко, зелень, печень, т.к. в этих продуктах содержится витамин В3 — хороший профилактический элемент заболевания. Для любителей чая приятно будет узнать, что черный крепкий чай является хорошим профилактическим средством причины инсульта — гипотензии.

Отказ от вредных привычек существенно снижает риск развития заболевания. Следует помнить, что уменьшение количества выкуренных сигарет в сутки не снижает риск этого заболевания, только полный отказ можно считать профилактической мерой.

Для женщин профилактикой недуга может являться отказ от оральных контрацептивов и замена их другими методами контрацепции.

Вторичная профилактика представляет собой комплекс мероприятий, направленных на предотвращение развитие повторного инсульта.

Надо помнить, что после первого инсульта профилактика просто необходима, т.к. риск повтора недуга выше, чем риск его возникновения первый раз.

Третичная профилактика — это мероприятия по реабилитации постинсультных больных (медицинские, психологические, социальные, трудовые), направленные на восстановление утраченных функций или адаптацию больных с потерей некоторых функций к жизни в новых условиях.

Не всем знакомо определение, что такое аневризма, несмотря на большую распространенность патологии. Например, в США от нее ежегодно умирает свыше 20 тысяч человек. Болезнь еще называют, как «бомбу замедленного действия», так как человек может прожить с ней долгие годы и даже не подозревать о ее наличии.

Итак, аневризма, что такое за заболевание и в ходе чего она проявляется? Об этом мы подробно расскажем в нашей статье.

Аневризмой называют выпячивание стенок артерий или вен, из-за их истончения или растяжения. Такой процесс вызывает появление аневризматического мешка, сдавливающего ближайшие органы и ткани.

В группу риска попадают гипертоники и люди, страдающие атеросклерозом. Также патология может развиваться при наличии травм кровеносных сосудов или при образовании инфицированных тромбов.

Долгие годы человек может жить и не подозревать о наличии коварной болезни, так как продолжительный период она может себя никак не проявлять.

Существует четыре типа аневризмы:

- аорты;

- сосудов головного мозга;

- сердца;

- периферических сосудов.

Каждая из форм таит в себе явную угрозу не только для здоровья, но и для жизни человека.

Патология может развиться на любом участке аорты и характеризуется ее локальным расширением.

Выделяют аневризму грудной, грудо-брюшной и брюшной аорты. В особую группу выделяют расслаивающую аневризму аорты, которая представляет собой образовавшейся канал в стенке аорты в результате ее расслаивания кровью.

Часто патология развивается на фоне сифилиса последней стадии. Также заболеванию подвержены лица, страдающие атеросклерозом. Кроме этого, недуг может быть вызван неспецифическим аортоартериитом или медионекрозом. Образование аневризмы возможно и на фоне закрытой травмы в области живота.

Одной из самых распространенных причин появления расслаивающейся аневризмы является артериальная гипертензия.

При достижении внушительных размеров аневризматический мешок начинает сдавливать ближайшие ткани. В случае поражения грудного отдела аневризма оказывает давление на легочный ствол и сердце, что является причиной возникновения острой сердечной недостаточности. При этом происходит набухание шейных вен, наблюдается отечность, пациент может испытывать тупые боли за грудиной, одышку. Быстрое сдавливание внутренних органов может привести к летальному исходу.

Расслаивающая аневризма аорты зачастую имеет симптомы, схожие с инфарктом миокарда из-за чего патология за него иногда и принимается.

Наиболее распространенной формой заболевания считается аневризма аорты головного мозга или внутричерепная аневризма. Заболевание возникает в результате появления небольшого образования на кровеносном сосуде. Это образование постепенно увеличивается в размерах из-за наполнения кровью. Образовавшийся аневризматический мешок начинает оказывать давление на ткани мозга и ближайшие нервы. Он представляет собой опасность в момент разрыва, когда происходит кровоизлияние.

Аневризмы небольших размеров, как правило, не приводят к кровоизлияниям.

Основные причины развития патологии:

- врожденные дефекты кровеносных сосудов;

- травмы головы;

- высокое внутричерепное давление;

- опухоль;

- инфекции.

В группу риска также попадают люди, злоупотребляющие алкоголем и курением. Наиболее часто аневризма головного мозга встречается в возрасте от 30 до 60 лет.

При разрыве аневризмы происходит кровоизлияние в мозг, которое грозит такими серьезными последствиями, как инсульт, поражение нервной системы или летальный исход.

Патология развивается бессимптомно и проявляет себя в момент разрыва аневризматического мешка. Больной начинает чувствовать резкую и очень интенсивную головную боль, помутнение в глазах, тошноту.

В редких случаях перед наступлением разрыва человек испытывает на протяжении нескольких дней или даже недель сильную головную боль.

Данная патология проявляется выпячиванием и истончением миокарда. Самыми частыми симптомами проявления аневризмы сердца являются:

- одышка;

- слабость;

- учащенное сердцебиение;

- приступы сердечной астмы.

Болезнь проявляется в 35% случаях при перенесенном инфаркте миокарда. В группу риска попадают мужчины от 40 до 70 лет. Также к аневризме сердца предрасположены люди, страдающие тахикардией, гипертензией и сердечной недостаточностью.

В редких случаях патология возникает при закрытых травмах сердца. Еще реже возникновение заболевания обусловлено следующими инфекционными болезнями:

- сифилис;

- туберкулез;

- эндокардит;

- ревматизм.

При хронической форме аневризмы разрыв происходит крайне редко. При острой разрыв может произойти в промежуток от 2 недель до 2 месяцев после инфаркта миокарда. Происходит это в случае отсутствия необходимой терапии.

Выявляют сердечную аневризму при ЭКГ, рентгене грудного отдела, МРТ, эхокардиограмме. При ее обнаружении проводится иссечение аневризматического мешка и ушивание мышцы на месте дефекта.

Патологическое состояние чаще всего вызывают:

- травма периферических сосудов;

- гипертония;

- атеросклероз;

- последняя стадия развития сифилиса.

В частности аневризмой поражаются аорты верхних и нижних конечностей. Эта форма патологии встречается в редких случаях в отличие от вышеописанных типов. При разрыве аневризмы больной испытывает сильную боль в пораженной области.

Так как патология часто никак себя не проявляет, ее обнаруживают случайно при проведении обследования.

Аневризму аорты диагностируют с помощью при исследовании анализов липидного обмена, ЭКГ, УЗИ, рентгене брюшной и грудной клетки, а также при аортографии и тесте на реакцию Вассерамана.

Выявить патологию при поражении сосудов мозга удается при помощи ангиографического исследования.

Сердечную аневризму выявляют при УЗИ и ЭКГ.

Патологию периферических сосудов определяют ультразвуковой допплерографии и компьютерной томографией.

При аневризме аорты терапия будет зависеть от ее локализации и потенциальной опасности. Если заболевание не носит прогрессирующий характер, то назначается антикоагулянтное лечение и снижается уровень холестерина.

Хирургическое вмешательство показано при размерах грудной или брюшной аневризмы диаметром более четырех сантиметров. В ходе операции иссекают пораженный участок, а вместо него ставится сосудистый протез. При своевременном проведении операции благоприятный прогноз наблюдается в 95% случаях.

При аневризме сосудов головного мозга хирургическое вмешательство проводится крайне редко, так как сопряжено с высоким риском повреждения других сосудов и образования новых аневризм.

Консервативное лечение включает в себя прием обезболивающих, препаратов, понижающих давление, блокаторов кальциевых каналов, противосудорожных средств. Больной постоянно должен находиться по контролем врача.

При аневризме головного мозга прогноз крайне неблагоприятен. Летальный исход наступает в половине случаев после разрыва. В случае благоприятного исхода у многих больных наблюдаются отклонения неврологического характера.

При аневризме сердца больному прописывают сердечные гликозиды, препараты, понижающие артериальное давление, антикоагулянты, а также кислородную терапию.

При быстром прогрессировании патологии и увеличении в размерах аневризмы прибегают к операции.

Пациенты с постинфарктными аневризмами при отсутствии хирургического вмешательства умирают в течение первых двух лет после образования. Крайне неблагоприятен прогноз при присоединении сердечной недостаточности.

В случае аневризмы периферических сосудов показано исключительно хирургическое вмешательство.

Единственным способом на поздних стадиях развития аневризмы также является проведение операции.

Предотвратить развитие заболевания поможет здоровый образ жизни, который включает в себя:

- правильное питание;

- занятие спортом;

- отказ от вредных привычек.

Кроме этого, очень важно избегать стрессовых ситуаций, которые при регулярном присутствии в жизни человека могут привести к развитию гипертонии. Не менее важным является необходимость ежегодного медицинского обследования.

Источник