Дыхание в условиях пониженного атмосферного давления приводит к

Дыхание при пониженном атмосферном давлении. При подъеме на высоту животные и человек оказываются в условиях пониженного атмосферного давления. При этом развивается гипоксия (недостаток кислорода в организме) в результате низкого парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе. На высоте 5 км барометрическое давление составляет около 60 мм рт. ст. и насыщенность крови кислородом снижается до 80% , что способствует развитию горной болезни.

На высоте от 2,5 до 5 км повышается вентиляция легких, что вызвано стимуляцией каротидных хеморецепторов. Одновременно происходит повышение артериального давления и увеличение частоты сердечных сокращений. Эти реакции направлены на усиление снабжения тканей кислородом.

В случае увеличения высоты более 7 км могут наступить опасные для жизни нарушения дыхания, кровообращения и потеря сознания.

Длительное пребывание или обитание животных и людей в горной местности сопровождается акклиматизацией к кислородному голоданию, которая проявляется в следующем:

- • увеличивается концентрация эритроцитов в крови в результате усиления эритропоэза;

- • повышается содержание гемоглобина в крови и увеличивается ее кислородная емкость;

- • активизируется вентиляция легких;

- • повышается плотность кровеносных капилляров в тканях в результате увеличения их длины и извитости.

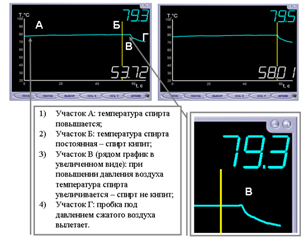

Дыхание при повышенном атмосферном давлении. При погружении животных и человека под воду возрастает атмосферное давление. Например, на глубине 10 м давление возрастает до 2 атм, на глубине 20 м — до 3 атм. В этом случае парциальное давление газов в альвеолярном воздухе возрастает и в крови растворяется большое количество газов — кислорода, азота. Само пребывание на большой глубине не опасно, но при быстром подъеме и переходе от повышенного давления к обычному растворенные в крови газы вскипают и вызывают газовую эмболию сосудов (кессонная болезнь), что может привести к смерти. Кессонная болезнь характеризуется болями в мышцах, головокружением, одышкой, потерей сознания. При медленном подъеме на поверхность газы постепенно удаляются из организма, что профилактирует развитие кессонной болезни. Особенно важны эти закономерности при проведении водолазных работ. В случае погружения водолазов на большие глубины для дыхания применяют гелиево-кислородные смеси. Водолазы поднимаются с глубины очень медленно, а после подъема проходят постепенную декомпрессию.

У некоторых животные выработались специальные дыхательные приспособительные реакции, позволяющие им нырять на определенную глубину. К таким животным относятся ластоногие, киты, выдра, калан и многие другие. Например, крупные киты могут погружаться на глубину 100-200 м и находиться под водой в течение 50—60 мин, а морские львы могут нырять на глубину до 750 м. Физиологически это обусловлено тем, что их дыхательный центр малочувствителен к накоплению в организме С02, что позволяет длительно задерживать дыхание и более полно использовать 02, содержащийся в крови и легких. Кроме того, их мышцы богаты миоглобином. Миоглобин — красный железосодержащий белок (специализированная разновидность гемоглобина), находящийся в сердечной и скелетной мышцах и активно переносящий 02. Так, в скелетных мышцах лошадей и человека содержится 4—9 мг миог- лобина на 1 г массы мышц, а у морских львов — 55—75 мг/г.

Источник

Низкое атмосферное

давление наблюдается в условиях

высокогорья. Чем больше расстояние от

уровня моря, тем меньше парциальное

давление О2,

из-за снижения атмосферного давления.

Повышенное атмосферное давление

создается при глубоководной работе,

работе в кессонах.

Раньше считали,

что ведущим фактором в изменении дыхания

является атмосферное давление. Однако,

основным фактором, вызывающим изменения

дыхания, является не падение атмосферного

давления, а снижение парциального

давления газов.

При попадании в

низкое давление организм быстро реагирует

на эти изменения:

1) изменяются

все звенья дыхательного процесса:

усиливается вентиляция легких, повышается

количество эритроцитов и Нb, усиливается

работа сердца, увеличивается объемная

скорость кровотока. При длительном

нахождении в низком давлении, механизмы

приспособления отличаются: повышается

эритропоэз, увеличивается содержание

Нb, но работа сердца и гипервентиляция

снижаются, так как они требуют много

кислорода. При повышенном атмосферном

давлении растворимость газов увеличивается:

кислорода, СО2,

азота. Чем больше давление, тем больше

растворимость. Но в условиях декомпрессии

(при быстром выходе из высокого давления)

происходит выделение газообразного

азота, который в виде газа циркулирует

по крови. Это приводит к газовой эмболии.

Кислород и СО2

вступают в соединения, а азот не участвует

в газообмене. Поэтому декомпрессия

должна быть постепенной, в небольшом

объеме крови.

Регуляция дыхания

Дыхательный центр

— комплекс

функционально взаимосвязанных нервных

образований, расположенных на разных

уровнях ЦНС. Каждый центр рассматривается

не как точечное, локальное образование,

а как группа нейрональных элементов.

Выделяют основной

— ведущий

и вспомогательные центры. Основной

дыхательный центр

— это

бульбарный отдел, т.е. центр, расположенный

в продолговатом мозгу. Без него нет

дыхания. Заслуга открытия дыхательного

центра принадлежит казанскому физиологу

Н.А.Миславскому.

Он делал серийные

перерезки ствола мозга. При отделении

продолговатого мозга от среднего

животное сохраняло способность дышать.

При перерезке на границе между

продолговатым и спинным мозгом

дыхание прекращалось.

От бульбарного отдела импульсы поступают

в спинной мозг

к ядрам

диафрагмального нерва, которые расположены

на уровне 3-4-го

шейных сегментов; к мотонейронам нервов,

иннервирующих дыхательную мускулатуру.

Спинномозговые центры самостоятельно

не возбуждаются и не генерируют

возбуждение. Они возбуждаются в результате

поступления импульсов из продолговатого

мозга. Поэтому прерывание связи между

продолговатым мозгом и спинномозговыми

дыхательными центрами вызывает остановку

дыхания. Кроме спинномозговых имеются

надбульбарные структуры:

1) мост

— там

расположен пневмотаксический центр,

участвующий в обеспечении ритмики

дыхания, смене вдоха и выдоха. Сейчас

ему отводят меньшее значение, так как

доказано, что он не играет существенной

роли;

2) корковые

влияния

— по воле

человека можно менять частоту и глубину

дыхания.

Основным отделом

дыхательного центра является бульбарный.

Он состоит из двух групп нейронов:

1) скопление

нейронов, образующих центр вдоха,

инспираторные нейроны,

2) нейроны,

обеспечивающие выдох (экспираторные

нейроны). Оба центра парные. Между этими

центрами взаимоотношения носят

реципрокный (взаимосочетанный) характер.

Это проявляется в том, что при возбуждении

одного центра (например, вдоха), другой

центр затормаживается (например, центр

выдоха), и наоборот. Это происходит

ритмически. Нейроны бульбарного

дыхательного центра подразделяются на

несколько типов: ранние инспираторные

(возбуждаются вначале вдоха), поздние

инспираторные (возбуждаются в конце

вдоха, полные инспираторные (возбуждаются

на протяжении всего вдоха), постинспираторные

(возбуждаются вначале выдоха), экспираторные

(возбуждаются во второй части выдоха)

и преинспираторные (перед началом

вдоха). Локализация дыхательного центра,

а также разные типы нейронов были

установлены в результате микроэлектродных

исследований с отведением потенциалов

от отдельных групп нейронов. Генерация

дыхательного ритма происходит в

вышеперечисленных нейронных ансамблях.

Все эти образования являются парными

и между ними имеется согласованная

(координированная) деятельность.

Раздражителем для этих центров являются:

1)

изменение концентрации

СО2

в самом дыхательном центре;

2)

изменение рН в кислую сторону в межтканевой

жидкости, омывающей дыхательный центр.

Для возбуждения дыхательного центра

требуется минимальный сдвиг рН. Изменение

концентрации

СО2

и рН действуют на вспомогательные,

дополнительные нейроны.

Эти нейроны изменяют состояние самого

центра. Это предохраняет сам основной

дыхательный центр от неожиданного,

побочного воздействия. Поэтому при

наркозе лекарство действует на

вспомогательные нейроны, а сами нейроны

центра не затрагиваются. Из бульбарного

дыхательного центра импульсы идут по

спинному мозгу и возбуждают центры

диафрагмального нерва и межреберных

мышц, обеспечивая вдох. При повреждении

спинного мозга (перерыве его) на уровне

шейно-грудного отдела, дыхание будет,

но только за счет диафрагмы, т.к. импульсы

от бульбарного центра доходят до центра

диафрагмального нерва, но они не могут

распространиться ниже по спинному мозгу

из-за перерыва его.

В регуляции дыхания

участвуют блуждающие нервы. Это

проявляется в рефлексе Геринга-Брейера,

рецепторы находятся в легких

(механорецепторы). Их раздражение

происходит в результате растяжения

легких при вдохе. Импульсы идут по

блуждающему нерву к дыхательному центру.

Это приводит к торможению центра вдоха

и возбуждению центра выдоха. Таким

образом, в результате этого рефлекса

происходит смена вдоха на выдох. При

двусторонней перерезке блуждающего

нерва, дыхание будет глубокое и редкое.

Это происходит

потому, что по блуждающему нерву импульсы

не идут, и своевременная смена вдоха на

выдох не происходит. Раньше думали, что

подключается пневмотоксический центр

моста, но при разрушении моста ритмика

дыхания почти не изменялась, так как

кроме дыхательного центра моста и

блуждающего нерва, есть рецепторы,

принимающие участие в регуляции дыхания

с дыхательных мышц (с диафрагмы, наружных

межреберных мышц). Сокращение этих мышц

возбуждает проприорецепторы, импульсы

от них идут по центростремительным

нервам в продолговатый мозг, и затормаживают

дыхательный центр вдоха, и возбуждается

центр выдоха. Кроме этих рефлексов,

имеет значение прохождение воздуха

через воздухоносные пути. В самом начале

вдоха проходящая первая порция воздуха

усиливает рефлекторно акт вдоха,

последующее поступление воздуха и

раздражение этих рецепторов, приводит

к угнетению центра вдоха, и вдох заменяется

на выдох. Прохождение воздуха через

воздухоносные пути раздражает рецепторы.

Прохождение воздуха с разной температурой

влияет на акт вдоха и выдоха рефлекторным

путем: при низкой температуре наблюдается

задержка дыхания. Химические вещества

тоже влияют на дыхание через рецепторы

верхних дыхательных путей. Это защищает

альвеолы от повреждения.

Нейрогуморальный

механизм —

основным раздражителем для хеморецепторов

основных сосудистых рефлесогенных зон

является содержание СО2

и О2

в крови. Эти рецепторы расположены в

главных сосудистых рефлексогенных

зонах: дуга аорты, каротидный синус.

Действующим фактором являются гуморальные

агенты (рН, СО2,О2),

но реализация обеспечивается рефлекторным

путем. Недостаток кислорода в крови

является основным раздражителем для

сосудистых хеморецепторов. Повышение

парциального давления углекислого газа

и снижение рН в артериальной крови

потенцируют возбуждение сосудистых

хеморецепторов и не являются при

нормальном дыхании адекватными

раздражителями для этих рецепторов.

Лишь в патологии при гиперкапнии и

ацидозе происходит раздражение этих

хеморецеторов и изменение дыхания.

Моисеев

производил изоляцию каротидного синуса

(перевязка внутренней, наружной и общей

сонных артерий), но сохранял иннервацию

этого участка (нерв Геринга). В этот

синус вводился слабый раствор угольной

кислоты. Это сопровождалось гипервентиляцией.

При перерезке нерва Геринга, введение

угольной кислоты больше не приводило

к изменению вентиляции легких. Заслуга

Моисеева заключается в том, что он

показал роль сосудистых хеморецепторов

в регуляции дахания. Конечно, концентрация

угольной кислоты в опыте Моисеева была

намного выше нормальной концентраци,

но вывод, сделанный им что фактором,

вызывающим раздражение, хеморецепторов,

является гуморальный, а природа изменения

— рефлекторная: хеморецептор → каротидный

синус → нерв Геринга → бульбарный

дыхательный центр → нисходящие пути к

спинному мозгу, нервы (диафрагмальный

и межреберные) → мышцы → сокращение →вдох. В

нормальных условиях этот механизм слабо

срабатывает. Он подключается в

экстремальных случаях (гипоксия,

физическая нагрузка).

Основным

регулятором в нормальных условиях

является изменение рН в межклеточном

пространстве мозга между нейронами. По

существу, дыхательный центр работает

по принципу автоматизма. Если микроэлектроды

ввести в нейроны инспираторного центра,

а другие — в экспираторный центр, то

можно наблюдать динамику взаимоотношения

изменения дыхания с рН. Центральные

хеморецепторы активируются при

гиперкапнии и ацидозе и тормозятся при

гипокапнии и алкалозе.

Наблюдается и

условно-рефлекторная регуляция дыхания.

Афферентный (центростремительнй) путь

условного рефлекса зависит от исходного

сигнала. Условным

раздражителем для натуральных условных

рефлексов является обстановка, в которой

находится человек или животное, а

импульсы поступают через зрительный,

слуховой и др. анализаторы. Пример

натурального условного рефлекса:

спортсмен на старте, рабочий перед

началом работы, студент перед экзаменом

(взятием билета) и др. При этом рефлекторный

путь представлен следующим образом:

рецепторы конкретного органа чувств

посылают импульсы в мозг, которые доходят

до коры больших полушарий

и затем через подкорковые структуры

мозга доходят до

бульбарного отдела дыхательного центра,

а оттуда возбуждение по спинному мозгу

распространяется к спинномозговым

центрам дыхательных мышц. Искусственные

условные рефлексы (на свет, пищу и др.)

вырабатываются в лабораторных условиях.

Основное назначение всех этих регуляторных

механизмов –

сохранение постоянного газового состава

крови.

Кроме перечисленных

механизмов регуляции существует

ауторегуляция газового состава органа.

Это проявляется в неподчинении общим

принципам рефлекторной регуляции. Хоть

и гипервентиляции нет, но. орган будет

потреблять кислорода больше за счёт

усиленной диффузии, притока крови и др.

К этому приводит увеличение продуктов

метаболизма в органе

(CO2,

рН). При сдвиге только рН (без СО2),

приспособительная реакция слабее. В

саморегуляции дыхания имеет значение

и недостаток кислорода.(при низком

парциальном давлении).

ЗАЩИТНЫЕ

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ РЕФЛЕКСЫ:

1) кашель,

чихание

направлены

на удаление раздражающего тела или

вещества. Эти проявления могут быть при

патологических состояниях мучительными:

сильный, надсадный кашель и др.

Дыхание имеет

значение и для артикуляции (речи). Дыхание

и глотание-взаимосвязаны. Между центрами

дыхания и глотания имеются реципрокные

взаимоотношения. Блуждающие и симпатические

нервы имеют значение не только в

рефлекторной регуляции дыхания, но и

оказывают мощное влияние на тонус

бронхиальной мускулатуры. Парасимпатические

нервы усиливают тонус, симпатические

нервы и их медиаторы на бронхиальную

мускулатуру оказывают расслабляющее

влияние.

Соседние файлы в папке тексты лекций по физе

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Атмосферное давление понижается при подъеме на высоту. Это сопровождается одновременным снижением парциального давления кислорода в альвеолярном воздухе. На уровне моря оно составляет 105 мм.рт.ст. На высоте 4000 м уже в 2 раза меньше. В результате уменьшается напряжение кислорода в крови. Возникает гипоксия. При быстром падении атмосферного давления наблюдается острая гипоксия. Она сопровождается эйфорией, чувством ложного благополучия, я скоротечной лотерей сознания. При медленном подъеме гипоксия нарастает медленно. Развиваются симптомы горной болезни. Первоначально появляется слабость, учащение и углубление дыхания, головная боль. Затем начинаются тошнота, рвота, резко усиливаются слабость и одышка. В итоге также наступает потеря сознания, отек мозга и смерть. До высоты 3 км у большинства людей симптомов горной болезни не бывает. На высоте 5 км наблюдаются изменения дыхания, кровообращения, высшей нервной деятельности. На высоте 7 км эти явления резко усиливаются. Высота 8 км является предельной для жизнедеятельности высоте организм страдает, не только от гипоксии, но и от гипокапнии. В результате снижения напряжения кислорода в крови возбуждаются хеморецепторы сосудов. Дыхание учащается и углубляется. Из крови выводится углекислый газ и его напряжение падает ниже нормы. Это приводит к угнетению дыхательного центра. Несмотря на гипоксию дыхание становится редким и поверхностным. В процессе адаптации к .хронической гипоксии ..выделяют 3-стадии. На первой аварийной, компенсация достигается за счет увеличения легочной вентиляции, усилении кровообращения, повышения кислородной емкости крови и т.д. На стадии относительной стабилизации происходят такие изменения систем, организма, которые обеспечивают более высокий, у выгодный уровень адаптации. В стабильной стадии физиологические показатели организма становятся устойчивыми за счет ряда компенсаторных механизмов. Так кислородная емкость крови увеличивается не только за счет возрастания количества эритроцитов, но и 2,3-фосфоглицерата в них;

За счет 2,3-фосфоглидерата улучшается диссоциация оксигемоглобина в тканях. Появляется фетальный гемоглобин. имеющий более высокую способность связывать кислород. Одновременно повышается диффузионная способность легких и возникает «функциональная эмфизема». Т.е. в дыхание включаются резервные альвеолы, и увеличивается функциональная остаточная емкость. Энергетический обмен понижается, но повышается интенсивность обмена углеводов. Гипоксия это недостаточное снабжение тканей кислородом. Формы гипоксии:

1. Гипокосемическая гипоксия. Возникает при снижении напряжения кислорода в крови (уменьшение атмосферного давления, диффузионной способности легких и т.д.).

2. Анемическая гипоксия. Является следствием понижения способности крови транспортировать кислород (анемии, угарное отравление).

3. Циркуляторная гипоксия. Наблюдается при нарушениях системного и местного кровотока (болезни сердца и сосудов).

4. Гистотоксическая гипоксия. Возникает при нарушении тканевого дыхания (отравление цианидами). Дыхание при повышенном атмосферном давлении. Кессонная болезнь Дыхание при повышенном атмосферном давлении имеет место во время водолазных и кессонных (колокол-кессон) работ. В этих условиях дыхание уряжается до 2-4 раз в минуту. Вдох укорачивается, а выдох удлиняется и затрудняется. Газообмен в легких немного ускоряется. При обычном атмосферном давлении в плазме крови находятся в растворенном состоянии около 1 об.% азота. Чем выше атмосферное давление, тем выше его растворимость, тем больше его накапливается, а крови. Увеличивается количество растворенного азота и по мере удлинения времени подводных работ. При быстром снижении давления, например экстренном подъеме водолаза. растворимость азота резко гадает. Он переходит в газообразную форму и образует в сосудах пузырьки — эмболы. Они закупоривают просвет мелких сосудов. Возникает газовая эмболия, и кровоснабжение тканей нарушается. Развивается кессонная болезнь, сопровождающаяся сильными болями в суставах, мышцах, головной болью («залом»). Появляются рвота, параличи, пострадавший теряет сознание. Для ее лечения пострадавшего помешают в декомпрессионную камеру, где давление вновь поднимают до полного растворения азота. Затем очень медленно снижают его чтобы азот успевал выходить через легкие. Профилактика этого состояния проводится путем использования ступенчатой декомпрессии. Т.е. когда водолаза поднимают на поверхность, то через каждые Юм подъема делают остановки на строго определенное время. Для дыхания на глубине применяют также газовую смесь, в которой—азот замешается на гелий. Он практически не растворяется в плазме крови. Кроме этого азот на глубине больше 70 м, а кислород 90 м приобретают наркотические свойства. Поэтому в гелиевой смеси всего 5% кислорода.

Дата добавления: 2014-02-02; просмотров: 619; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Да какие ж вы математики, если запаролиться нормально не можете??? 8420 — | 7324 — или читать все…

Читайте также:

Источник